В кулуарах появилась информация, что 22 октября прекращает свое существование Отдел новейших течений Третьяковской галереи. Его глава Ирина Горлова покинула музей еще в конце лета. Решение будет официальным, от лица дирекции. Это означает, что современному искусству в стенах Третьяковки больше не место.

Реакции специалистов последовали немедленно. Андрей Ерофеев, с 2002 по 2008 год заведовавший Отделом новейших течений Государственной Третьяковской галереи, опубликовал открытое письмо протеста:

«Мы, российские художники, искусствоведы, сотрудники музеев и коллекционеры, просто любители современного искусства протестуем против ликвидации Отдела новейших течений Государственной Третьяковской галереи, которая намечена на 22 октября 2024 г.

Считаем этот акт дирекции музея грубой и непростительной ошибкой, наносящей серьезный ущерб современному искусства России, музейному делу в нашей стране, культурному кругозору отечественной публики, наконец, репутации самой Третьяковской галереи.

Отдел новейших течений был создан 23 года назад для хранения, популяризации и расширения первой панорамной коллекции новейшего искусства России, которая создавалась под эгидой Министерства культуры РФ. К настоящему времени коллекция насчитывает несколько тысяч экспонатов. Большая их часть – дары художников и коллекционеров. Совершая щедрые пожертвования, дарители понимали, что этот Отдел восполнит отсутствие в нашей стране важной институции, имеющейся во всех странах с развитой культурой − музея современного искусства.

На постоянных экспозициях, выставках, лекционных курсах Отдела выросло не одно поколение отечественных художников и историков искусства. Коллекция Отдела – важнейшее свидетельство богатой и сложной истории нашей художественной культуры рубежа ХХ-ХХI веков.

Без малого сто лет назад, в довоенной Третьяковке уже был ликвидирован Отдел новейших течений. Тогда он хранил и собирал знаменитый русский авангард 1910-20-х гг. Сегодня часть его коллекций является гордостью Третьяковки и составляет ее мировую славу. Другая же часть была утрачена в процессе разгрома Отдела. Похожая участь может ожидать и экспонаты нынешнего Отдела новейших течений. Ведь многие сотни полученных в дар произведений еще находятся в процессе оформления. Ликвидация Отдела сорвет этот процесс.

Будет также остановлена работа по пополнению коллекции произведениями новых поколений российских художников. Не менее важным последствием этого акта станет исчезновение коллектива опытных специалистов. Их работа по исследованию и экспонированию истории современного искусства по достоинству оценена мировым музейным сообществом.

Чтобы в очередной раз не обрекать будущее поколение третьяковцев «рвать на голове волосы» из-за деяний своих предшественников, стоило бы дирекции Государственной Третьяковской галереи и музейному управлению Министерства культуры РФ еще раз взвесить последствия этой ликвидации и отказать от такого опрометчивого шага».

Искусствовед и журналист Ксения Коробейникова прокомментировала событие в своем Телеграм-канале:

«Если отдел новейших течений Третьяковки закрывают, галерея и Минкульт как учредитель должны объясниться. Такие дела национальной важности не должны решаться закулисно.

Если это правда, то это ошибка, которая будет дорого стоить. Она ставит крест на миссии Павла Третьякова по развитию и показу современного национального искусства. И даст неправильный сигнал арт-деятелям всей страны.

При этом новейшее искусство никуда не денется. Оно как было, так и будет, но теперь им будет заниматься кто-то другой. Не удивлюсь, если это будет Марат Гельман (властями РФ признан иноагентом), который сообщил новость. Почему это сделал он? Такое сообщают руководители.

В России до сих пор нет ни одного музея современного искусства с постоянной экспозицией. И так перегруженная Третьяковка не может бесконечно разрастаться. Давно назрела необходимость создания такого музея».

UPD: Третьяковка, наконец, ответила, что «в рамках планового изменения структуры Государственной Третьяковской галереи Отдел новейших течений станет частью Отдела искусства второй половины ХХ−ХХI века и продолжит заниматься изучением актуальных практик современного искусства». А по сути, сливают два совершенно разных отдела − один занимается искусством СССР, а другой изучает современное искусство России XXI века. Это искусство двух разных стран, каждое со своими эстетическими и идеологическими принципами.

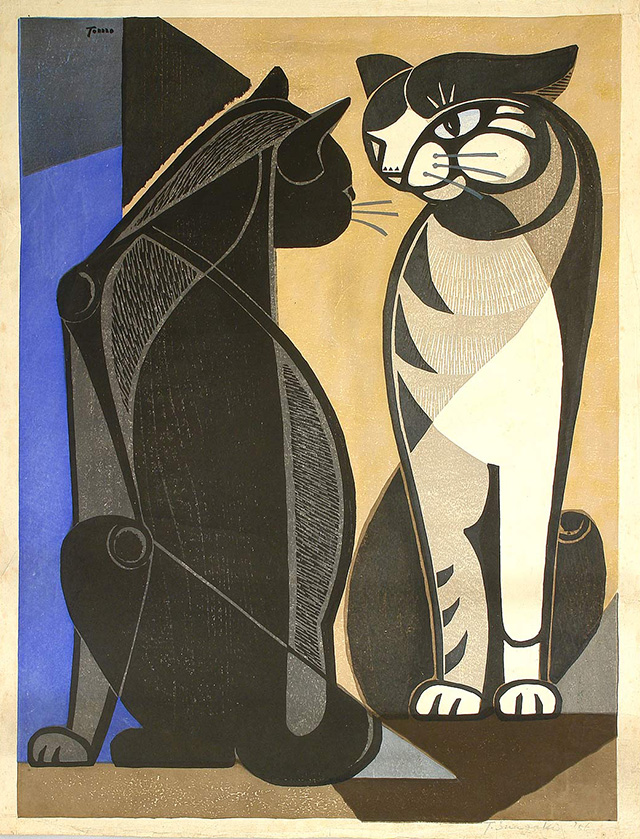

Фото: фрагмент выставки «Искусство ХХ века. Коллекция Георгия Костаки» в залах Новой Третьяковки, © arthive.com / © cultobzor.ru.