Из цикла «Художник говорит».

«Александр Иванов мне представляется главным, самым важным и основным русским художником XIX века. Не хочу ничего плохого сказать о Сурикове − замечательный художник, но все-таки, мне кажется, центральной фигурой является Александр Иванов. У него совершенно иначе решается внутреннее пространство картины, понимаете ли. У Александра Иванова, в сущности, картина отчетливо делится на собственно картину и зрителей. Собственно картина − это идущий Христос. А все остальные реагируют на его появление: кто за, кто против и прочее. Я много лет думал об этой картине и ходил смотрел ее много раз. Меня поразило вот что. Между ней и мной как бы нет общего пространства, мы отдельно существуем, а вот если перед тобой, когда ты стоишь перед картиной, оказываются другие зрители, то удивительным делом картина как бы всех их заглатывает, они все оказываются как бы внутри картины.

Вот это потрясающе! Этого ни у кого нет. У Сурикова боярыня Морозова тоже среди зрителей, но она не выделена в пространстве, она на переднем плане. И таким образом, мы можем войти туда, можем сразу определить, кто за нее, кто против. Мы рассматриваем Москву и вот этих людей, которые вокруг нее, как они были одеты. Это все замечательно. А у Александра Иванова − и это очень странно − люди, которые между картиной и мной, зрителем, одетые нейтрально, все оказываются в едином пространстве. И вот это для меня было самое важное, потому что тут граница между пространством искусства и пространством нашего существования, нашей жизни оказывается удивительно эфемерной, почти как будто исчезает. Хотя на самом деле это не так, она совершенно не исчезает, и всегда, я уверен, она существует между искусством и жизнью, это разные пространства, они никак не соединяются.

И вот я подумал, что у него не получилось соединения Христа и зрителей внутри картины, потому что закончился передний план. И если бы передний план был другой, то есть те люди, которых я вижу между мной и картиной, были бы туда добавлены, в эту картину, совершенно другое было бы дело. Вот, собственно говоря, с этим я и стал работать. Понимаете, это чисто концептуальная задача. Граница, плывущая между двумя пространствами. Но вместе с тем она решается средствами абсолютно реалистическими. Удивительно это соединение концептуализма с классическим реализмом. Это мое дело как раз − соединение времен, направлений, не разрыв, а связь.

По моему убеждению, Иванов этой картиной должен был сделать такой же вклад в изобразительное искусство, как Толстой − в литературу. Но у Иванова не вышло − и все русское искусство XIX века не вышло. Были прекрасные художники, но прорыва не произошло. Картина Иванова осталась закрытой, а Толстому удалось открыть свое творчество. Герои его живут собственной жизнью. И с каждым его персонажем мы проживаем целую жизнь.

Толстой доходит до чего-то такого, о чем мы не можем знать, чего мы не можем видеть, но вдруг оказывается, что он все это видит и знает. Допустим, смерть. Смерть Анны Карениной невероятна, ее нужно как-то увидеть, это же не придумаешь. И, конечно, поразительная смерть князя Андрея. Или смерть Ивана Ильича, когда он вместо «прости» говорит «пропусти». В общем, такая простая деталь, так невероятно точно подмеченная. Можно пропустить все, что перед этим написано, забыть, но это пропустить невозможно.

Или сон князя Андрея, где он должен закрыть дверь, но из-за двери входит что-то, и он не может ее закрыть. Сон короткий, кажется, пять минут. Наташа около него сидит. Любовь мешает смерти. Перед этим сном он явно шел на поправку, он засыпает на несколько минут и просыпается уже практически мертвым. Вот это потрясение. Он решил, что все, что происходит в жизни, уже неважно, даже нереально. И Наташа поняла почти сразу, что для него уже все. Он уже там, по ту сторону. Вот такие вещи мог только Толстой написать.

Меня как-то в одном из интервью спросили, кто мой любимый писатель, и я ответил − Толстой. Потом спросили, какая книга, я сказал, что «Война и мир». И так удивились: почему? А я удивился, почему они удивились. У меня вон она, на полке стоит, я ее перечитываю довольно часто.

Соцреализм по отношению к русскому классическому искусству XIX века был вроде бы очень в традиции, но на самом деле это были, в сущности, фальшивые подмены. Русское искусство XIX века действительно выражало и изображало то, что было реально, те проблемы, которые были в то время в России. Они их не выдумывали, не сочиняли. А что касается соцреализма, то это все выдумка, все фальшивое совершенно. Поэтому здесь прямой связи нет. Наоборот, они противостоят в каком-то смысле… то есть не в каком-то, а в самом прямом − друг другу.

«Черный квадрат» увидел в первый раз уже взрослым человеком на выставке «Париж-Москва» в Пушкинском музее. Хотя к тому времени я уже был под сильным влиянием Малевича: «Черный квадрат» не видел, но много о картине знал. Потому что педагоги − я сначала учился в художественной школе, МСХШ, при художественном институте, а потом уже в самом институте − с иронией говорили, что вот до чего дошли авангардисты, один взял просто черный квадрат нарисовал. Нам, ученикам, казалось невозможным в это поверить: как же так, просто закрасил квадрат черным? Да, просто закрасил черным − и все. В первый раз он поразил меня двусмысленностью: это такое произведение, про которое нельзя ничего однозначного сказать. Мы даже не можем понять, что это за черное. Это дырка черная в белом фоне или это черный предмет, который лежит на белом фоне? Это одновременно и предмет, и пространство. Невероятная работа Малевича.

Предполагалось, что над этим надо смеяться. Но я как-то сразу подумал, что это делалось для чего-то, что в этом есть какое-то содержание. И я долго над этим думал. Так что у этой агитации был обратный результат. Против Малевича выступали те педагоги, которые считали официальную советскую живопись эталоном искусства. А я советское искусство не любил. Мне это совсем не нравилось. Мне казалось, искусство − это что-то совсем другое, хотя толком я ничего не знал, конечно.

В искусстве придумывать нельзя. Можно только делать. Надо отчетливо увидеть и выразить. Это и есть процесс искусства. Малевич сам даже объяснить не мог, что он сделал. У него были совершенно противоположные высказывания. Бывают такие случаи, когда картина умнее художника. Приходит какое-то откровение, а потом, поди ж ты, объясни его.

А то, что я знал, во многом было заслугой настоящих художников, с которыми я познакомился. Это Роберт Рафаилович Фальк и Владимир Андреевич Фаворский. Они многое мне объяснили. Потом, после смерти Сталина, хлынул поток искусства, которое прежде было запрещено. Выставка французской книги издательства «Skira» c альбомами и монографиями современных французских абстракционистов. Американская выставка в Сокольниках в 1959 году, где показали Джексона Поллока. Разобраться во всем было очень трудно. Счастье, когда находились такие люди, как Фальк и Фаворский, которые это понимали, знали. Для меня это было невероятной удачей. Работы наших авангардистов я узнал позже чем западное современное искусство. Сначала появились выставки западного искусства, а уж потом показали наш авангард. К тому времени мозги уже были подготовлены и поэтому все воспринималось легко.

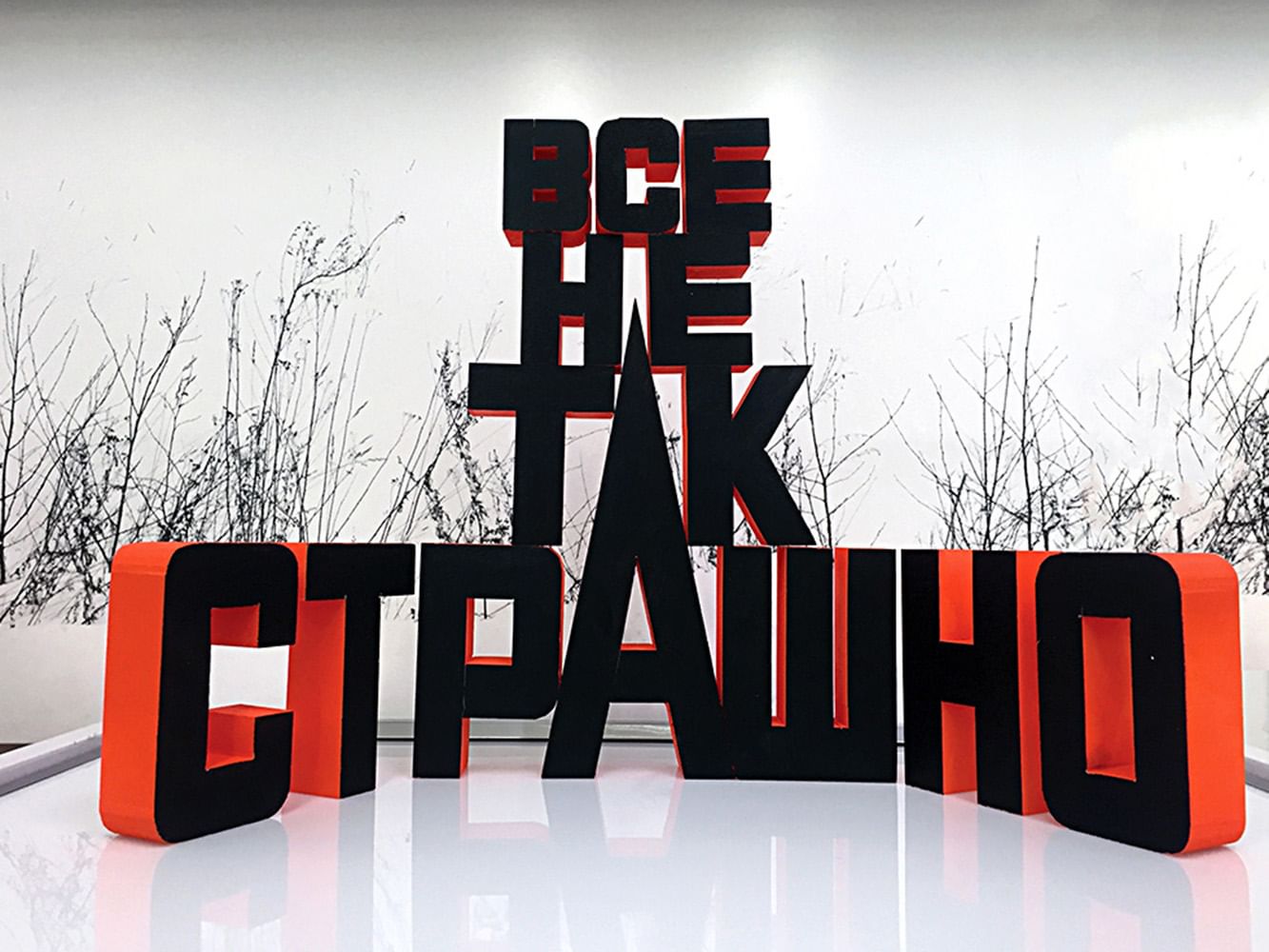

У меня слово − всегда образ. Это не только звук, не только смысл, но и индивидуальный образ. И буква каждая − тоже образ. Слова у меня действуют как персонажи. Каждый раз это визуальный образ.

Для меня металлические конструкции − та же самая работа над картиной. Я их воспринимаю не как объекты, не как инсталляции, а именно как картины. Потому что даже в объемных работах мы имеем дело только с фронтальной плоскостью, которая оказывается перед глазами зрителя, все остальное не имеет значение. А это как раз очень характерное свойство картины. Поэтому для меня это одно и то же. К опытам с металлом я пришел логическим путем. Потому что я все время старался сделать такую картину, в которую можно было бы войти. Не снаружи смотреть, как наблюдатель, а стать участником, войти внутрь.

Первое, что было сделано в металле − слово «ВПЕРЕД», повторенное по кругу. Вы оказываетесь внутри круга, стоите и смотрите из середины. А на каждую картину вы смотрите анфас. То есть вы поворачиваетесь вслед за изображением. И каждый раз перед вами плоская поверхность, на которой буквы. Поэтому эта работа из стали − картина, в которую нужно и можно войти.

Это тоже работа со словом. Со словом я работаю давно, много лет. В отличие от так называемых московских концептуалистов у меня оно никогда не бывает комментарием к чему-то, пояснением.

Я сразу ставил себе цель − быть свободным. Свободным, например, от того искусства, которому меня учили. От государственных заказов, от всего этого принудительного. Но поскольку кроме государственных заказов никаких других быть не могло, ни выставлять, ни продавать свои картины я не мог. Значит, я ставил себя в совершенно независимое положение. Оставалось понять, как жить, на что жить. Поэтому я решил, что нужно найти другую профессию, которая бы позволяла мне заниматься своим делом в свободное время. Лучшим решением оказались детские книжки. Иллюстрации для них действительно необходимы, это взрослые совсем необязательно иллюстрировать. К тому же в книжной графике сохранялась культурная традиция, и можно было найти возможность делать что-то приличное и не чувствовать себя совсем уж жуликом. И мы с Олегом Васильевым вместе работали над книгами, помогали друг другу. А когда оставалось свободное время, расходились по мастерским, и каждый делал свое дело.

Для меня свобода была изначальной целью. Так и осталось. И потом, когда мы поехали на Запад после выставок в Швейцарии, во Франции, я уже был известным художником, мне не нужно было ничего завоевывать. Меня приглашали, я сам мог выбирать галерею и с ней работать. И мог оставаться самим собой. Так что я всегда был свободным, где бы я ни был.

Что же касается меня, то я всегда говорил и писал, что я русский художник, потому что я воспитан русской культурой. Именно воспитание создает национальное сознание художника. Из того, что я сознаю себя русским художником, вовсе не следует такого специального национализма, потому что я, безусловно, понимаю, что русское искусство целиком европейское на самом деле. Все художники воспитаны на европейской культуре, на европейских именах, на европейской классике. И именно поскольку я понимаю себя как русского художника, я себя понимаю как европейского художника.

И концептуализм, и натурализм, и реализм, и все-все-все прочее − все это имеет ко мне отношение, безусловно. И общая у меня есть тема и с другим, и с третьим, и с четвертым. Но для того, чтобы целиком меня запихнуть в каждое из этих направлений, все-таки надо меня очень здорово обрезать. Поэтому не знаю, что сказать. Вот я думаю, что пока нет такого направления специального. Может быть, будет какое-то слово найдено, но пока я его не знаю».

Эрик Булатов, российский художник, один из основателей соц-арта.

Фото: © Архив Эрика Булатова.