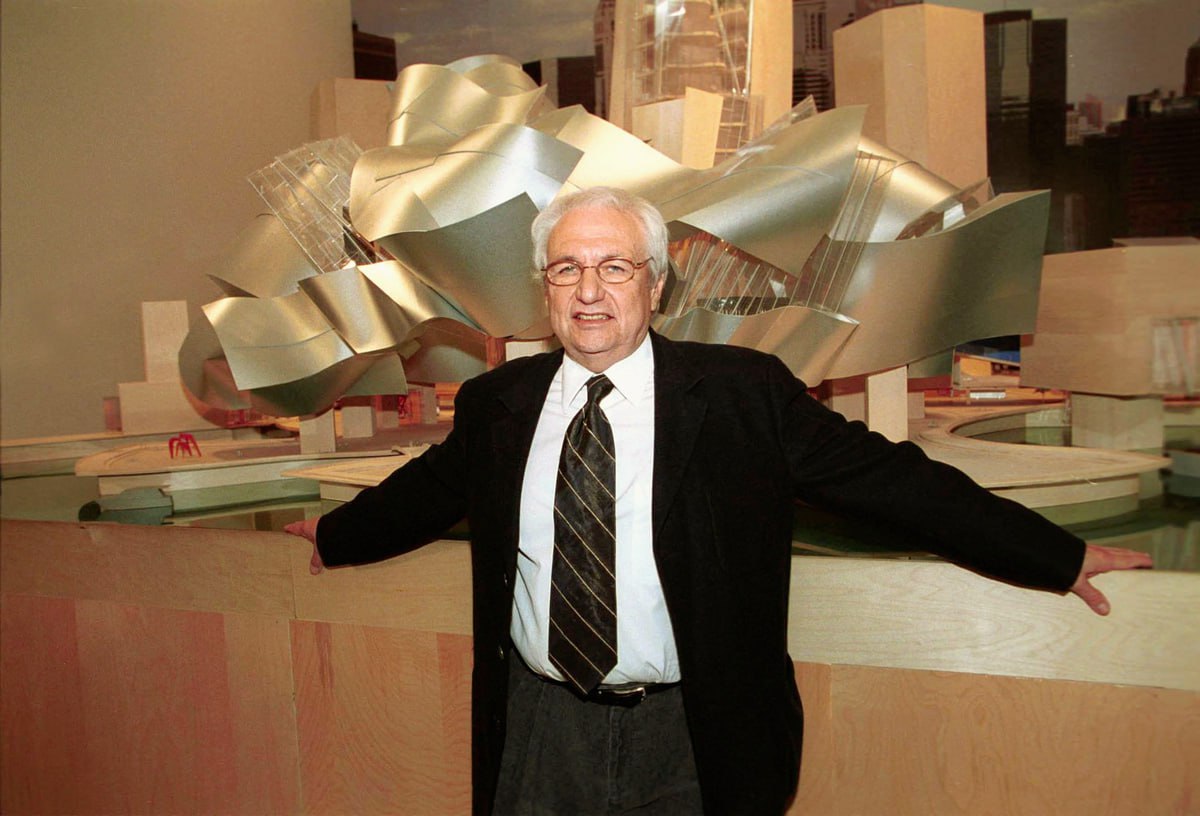

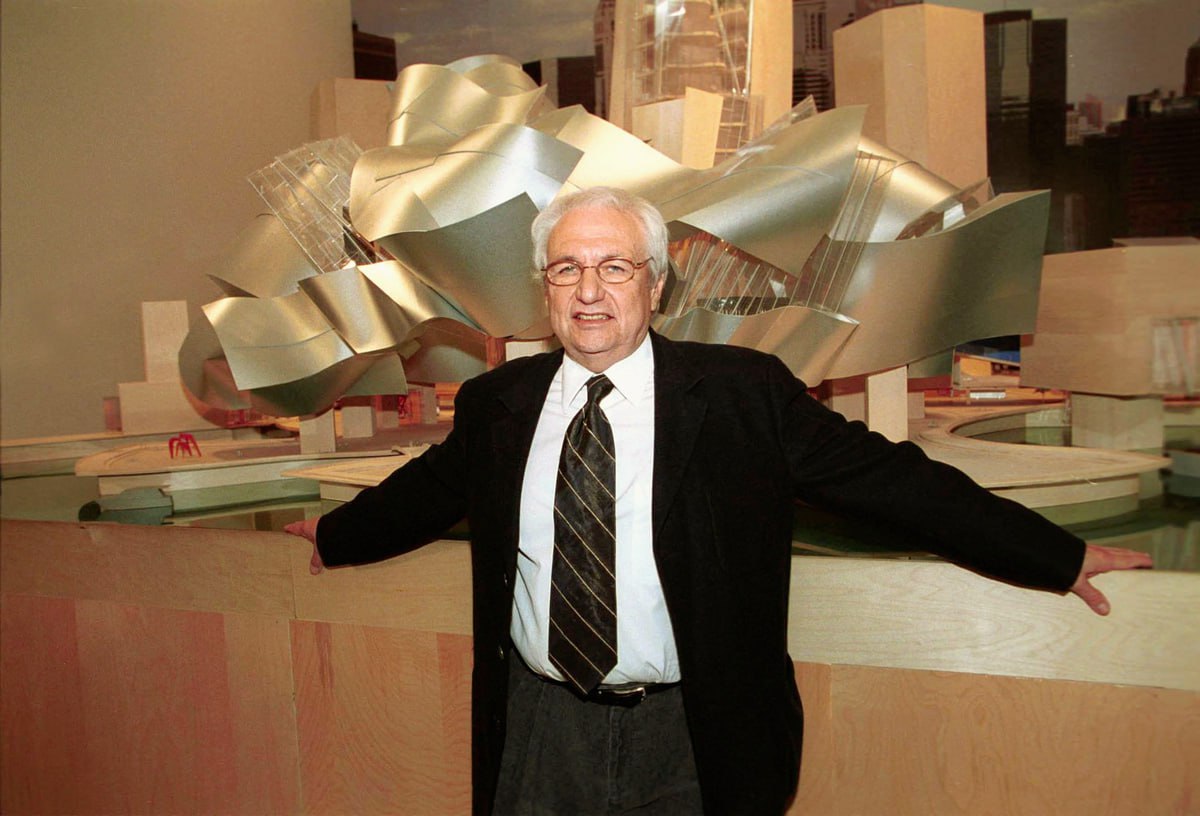

В возрасте девяноста шести лет в Лос-Анджелесе умер Фрэнк Гери (Frank Owen Gehry) − один из самых влиятельных архитекторов современности, основоположник деконструктивизма в архитектуре. Смерть наступила после непродолжительной респираторной болезни.

Фрэнк Гери родился 28 февраля 1929 года в Торонто. Переехал в США в середине сороковых годов, отслужил в армии и поступил в Университет Южной Калифорнии, где начал изучать керамику. После того как преподаватель познакомил его с работами Рафаэля Сориано − одного из ведущих дизайнеров послевоенного модернизма, студент переключился на архитектуру.

Работать архитектором Фрэнк Гери начал с конца пятидесятых годов. Первое время он занимался дизайном торговых центров и проектировал дома и офисы для друзей. В 1962 году основал в Лос-Анджелесе собственное архитектурное бюро.

Гери одним из первых увидел потенциал компьютерного проектирования и стал пионером яркого стиля, построенного на столкновениях форм. Его самым знаменитым произведением остается Музей Гуггенхайма в Бильбао, который после открытия в 1997 году ознаменовал новую эпоху эмоциональной архитектуры.

Среди других работ архитектора − Музей Фредерика Вейсмана в Миннеаполисе (1993), «танцующий дом» в Праге (1995), концертный зал Уолта Диснея в Лос-Анджелесе (2003), концертный зал «New World Center» в Майами (2011), зал Пьера Булеза в Берлине (2017) и здание «Fondation Louis Vuitton» в Париже (2014).

Перед смертью Гери занимался несколькими проектами для основателя LVMH Бернара Арно, включая флагманский магазин «Louis Vuitton» в Беверли-Хиллз и концертный зал для музыкальной школы Колберна в Лос-Анджелесе.

«Для меня каждый день – это новое дело. Я подхожу к каждому проекту с чувством незащищенности, словно это мой первый проект в жизни, который только предстоит сделать, и я начинаю беспокоиться, я просто иду и начинаю работать. Но я не уверен, куда я двигаюсь – если бы знал направление, я бы ничего не сделал.

Не понимаю, зачем люди нанимают архитектора, а затем указывают, что ему делать. Я подхожу к каждому зданию как к скульптурному объекту, пространственному сосуду, пространству света и воздуха, отклику на контекст, соответствию чувств и духа. В этот контейнер, в эту скульптуру, пользователь приносит свой багаж, свою программу и взаимодействует с ним, чтобы согласовать свои нужды. Если он не может сделать это, то я провалился.

Я не могу переделывать старые идеи. Единственный способ достичь нового – это идти вперёд и не смотреть назад. Вы можете учиться у прошлого, но при этом вы не должны жить прошлым». Фрэнк Гери

Фото: © Lorenzo Ciniglio / Getty Images.